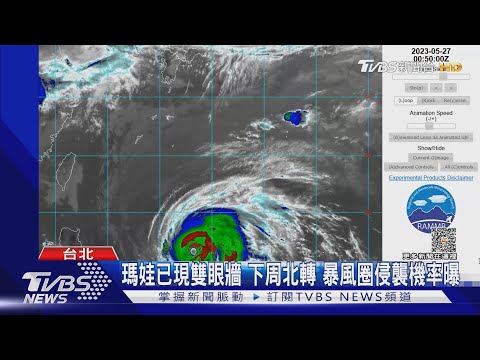

雙眼牆颱風

氣象學上將風速超過 185 公里/小時的強烈熱帶氣旋或颱風稱為「雙眼牆颱風」。此類型颱風的特徵是在原有風眼形成第二個同心風眼,逐漸向內移動。新出現的風眼將會奪取原風眼的能量,導致原風眼消散,新風眼的規模更大、強度更穩定。換言之,雙眼牆颱風會經歷「眼牆置換」的循環,在此過程中颱風可能會有暫時減弱,但通常新的風眼形成後颱風會迅速恢復或更進一步增強。

風眼的形成

熱帶氣旋的中心通常存在一個低氣壓區,稱為「風眼」。風眼周圍被強烈的對流雷暴區環繞,稱為「風眼牆」。風眼的空氣下降,氣壓降低,形成相對平靜的區域,温度通常較周圍温度高。風眼的直徑通常在 30 至 65 公里之間,形狀大多呈圓形或橢圓形。

雙眼牆的成因

科學家們還未完全瞭解雙眼牆形成的具體機制。然而,他們發現當強度高的熱帶氣旋的風眼收縮得很小時,外圍對流區可能會組織成新的環狀雷暴,逐漸形成外圍風眼牆。隨著時間推移,外圍風眼牆會逐漸收縮,最終取代內部風眼牆。

雙眼牆現象

雙眼牆颱風在海面上表現為兩個同心圓環,稱為「同心風眼」或「一個風眼內存在另一個風眼」。風速最大的位置通常是在外圍風眼牆,因此在眼牆置換的過程中颱風強度會有所降低。然而,新風眼形成後,颱風通常能快速恢復增強,並可能出現新的眼牆置換循環。

相關現象

除了雙眼牆現象,在強烈熱帶氣旋中還常伴隨著其他現象,例如:

- 溝壑:這是風眼牆和同心風眼牆之間的區域,氣流以較小的速度下沉,降水量較少或不存在。

- 風眼牆中尺度渦旋:這些是小型的漩渦,在風眼牆中高速旋轉。它們會導致熱帶氣旋出現不規則的移動或暫停,並增加登陸後產生龍捲風的風險。

- 體育場效應:這是指風眼牆的雲層從表面向外凸出的現象,使得風眼看起來像是一個開放式的圓頂。

- 眼狀特徵:在發展中的熱帶風暴和低級颶風中,可以觀察到與風眼相似的圓形無對流區域。這種特徵通常出現在微波衞星圖像中。

實例

2003 年的颱風杜鵑是一個著名的雙眼牆颱風案例。這個颱風經歷了明顯的眼牆置換,最終以更大的風眼和更強的強度登陸中國東南部沿海。其他著名的雙眼牆颱風例子還包括 2013 年的颱風天兔、2005 年的颶風威爾瑪等。

眼牆介紹

一、眼牆定義:

眼牆是熱帶氣旋系統中最劇烈的天氣區域,是一個環繞著中央風眼的圓形帶狀結構。

二、眼牆形成:

眼牆形成於熱帶氣旋的上升氣旋區和下降氣旋區之間,其中上昇氣流的温度低於下降氣流的温度,導致空氣密度差,進而形成強大的風力剪切。

三、眼牆結構:

典型眼牆的高度可達 15 至 20 公里,寬度為 10 至 60 公里,温度比外部低約 5 至 10 度。眼牆內包含密集的雷暴,產生極強風速、雷雨和冰雹。

四、眼牆的破壞力:

眼牆是熱帶氣旋中最危險的區域,帶來最強勁的風力、最強的降雨和最高的風暴潮。其強風可以達到時速 240 公里以上,對建築物、基礎設施和人員安全造成重大損害。

五、眼牆移動與預測:

眼牆會隨著熱帶氣旋的移動而移動,方向取決於整體天氣系統的風向。預測眼牆位置對於熱帶氣旋強度預測和發布警報至關重要,可以幫助人們提前做出應對準備。

六、與風眼的關係:

風眼是熱帶氣旋中心的一個無風區域,通常直徑為 30 至 60 公里。眼牆位於風眼的外部,形成一個同心圓形結構。眼牆的強度通常與風眼大小成反比,即風眼越大,眼牆越弱,反之亦然。

七、眼牆觀測:

氣象學家使用各種工具來觀測眼牆,包括雷達、風力剖面儀和衞星影像。這些工具有助於確定眼牆位置、結構和強度。

八、影響因素:

影響眼牆形成和強度的因素包括:

| 因素 | 影響 |

|---|---|

| 海水温度 | 温暖的海水提供熱能,促使眼牆形成 |

| 風切變 | 風切變可以減弱或破壞眼牆 |

| 環境濕度 | 較高的濕度有利於眼牆形成 |

| 地形 | 地形可以影響熱帶氣旋的路徑和強度,從而間接影響眼牆 |

| 核心壓力 | 較低的核心壓力通常與更強的眼牆有關 |

九、眼牆變化:

眼牆可以隨著熱帶氣旋的變化而改變。在某些情況下,眼牆可能收縮或消失,導致風速降低和降雨強度減弱。在其他情況下,眼牆可能會膨脹或分裂,從而使熱帶氣旋的破壞力加劇。

延伸閲讀…

文章內容目錄

雙眼牆颱風 – 科學Online – 國立台灣大學

風眼- 維基百科,自由的百科全書

十、安全防範:

在熱帶氣旋襲擊期間,遠離眼牆至關重要。請務必遵循當局發布的疏散命令。如果身處眼牆範圍內,請待在堅固的建築物裡,遠離門窗,並準備好應對強風和暴雨。