| 天 | 幹 | 天元地緒,簡名十天干十二地支,合用疊加,成六十對,為一甲子,或作花甲之年。 |

|---|---|---|

| 古 | 源 | 起源為古越語言,後化作中文。 |

| 朝 | 商 | 根據考古發掘,商朝後期刻在帝乙甲骨的六十甲子,可能是日曆或紀日系統。 |

| 代 | 春 | 魯隱公三年,即西元前720年2月22日,出現日食,經證實為中國干支紀日的證據。 |

| 紀 | 年 | 漢武帝設立年號,作為紀年依據。 |

| 稱 | 名 | 干支也被稱為乾枝,意即樹的幹和枝幹。 |

| 歷 | 中 | 作為中國傳統曆法,干支曆長期使用,對研究歷史很有幫助。 |

| 名前 | 儒略 | 4579年前,西元前2997年,制定六十甲子儒略曆,作為格里曆的前身。 |

| 發 | 生 | 起始點在西元前2997年,又稱為六十甲子紀年法。 |

| 原 | 則 | 原則上天干和地支成對應用,首為甲子,尾為癸亥,共計六十組為一輪迴。 |

| 改 | 名 | 太平天國時期,曾將「醜」改為「好」、「卯」改為「榮」、「亥」改為「開」。 |

| 作 | 制 | 傳聞軒轅黃帝首創干支紀年法,將十天干和十二地支配對,用於紀年、紀月、紀日。 |

| 行 | 用 | 干支紀年起源於西漢,在王莽時期開始使用,東漢中後期普遍運用。 |

| 定 | 名 | 漢章帝下令推行四分曆和干支紀年。 |

| 年 | 號 | 週期第一年稱「甲子」,第二年稱「乙丑」,以此類推,六十年為一循環。 |

| 紀 | 年 | 干支紀年又稱天運歲次○○年。 |

| 西曆與華夏曆或干支曆時間差小於兩個月,在西曆新年後的華夏曆或干支曆新年前,使用前一年的干支。 | ||

| 年 | 始 | 夏曆以正月初一為一年之始,干支曆八字則以立春為一年之始。 |

| 紀 | 序 | 甲為第一號,乙為第二號,以此類推至癸。子為第一地支,到亥為第十二地支。 |

| 年 | 公元3年為癸亥年,在六十干支循環中最後的年份。公式為:年 mod 60 = x + 3。 | |

| 數 | 算 | 1983年為癸亥年,減去12的差表示1971年和1911年也為癸亥年。 |

| 年 | 差 | 癸巳年到辛酉年的時間差,公式為:6 * (辛 – 癸) – 5 * (酉 – 巳) = -32,共28年。 |

| 算 | 公式 | 亥年等於:[天干 * 6],如:乙亥年:12;丁亥年:24;己亥年、辛亥年、癸亥年:36、48、60。 |

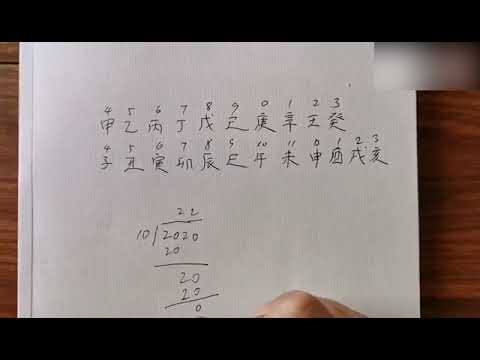

| 數 | 算 | 公元後年分減3,除以10的餘數為天干代碼(餘0視為10);公元後年分減3,除以12的餘數為地支代碼(餘0視為12)。 |

| 年 | 公元 | 西元1995年減3為1992,除以10的餘數為2,找出天干為乙;除以12的餘數為0,找出地支為亥。因此1995年為乙亥年。 |

| 紀 | 元 | 西元1861年減3為1858,除以10的餘數為8,找出天干為辛;除以12的餘數為10,找出地支為酉。因此1861年為辛酉年。 |

| 紀 | 年 | 年末數字為5時對應地支為戌,例如:155除以12,餘數為11,即丙戌年。公元前8年為癸丑年,公元前2年為己未年。 |

| 法 | 紀 | 歷史上多用序號來記月,而干支紀月只在研究歷史時常用於八字計算。 |

| 紀 | 月 | 月建出現於春秋時期,可能在唐代配合天干使用。 |

| 使 | 用 | 有時不同國家採用不同曆法,導致干支紀月不完全準確。 |

| 算 | 法 | 八字推算使用與歷史、農曆不同的干支曆,將二十四節氣中的十二節氣的時間作為每月的分界點。 |

| 支 | 運 | 八字曆法以立春為一年之始,每五年一循環,每月的天干由當年支所在年的天干得出。 |

| 紀 | 歷 | 大約公元5年,丙寅年六十月建立紀年起點,作為後續公元起點的參考。 |

| 紀 | 年 | 約公元前1919年開始,使用壬戌年六十月作為紀年起點,作為後續公元前起點的參考。 |

| 陽 | 紀 | 干支紀日約始於春秋時期,《春秋》記載的魯隱公出現的日食。 |

| 曆 | 羅 | 儒略曆中每四年閏年的影響:4年 1461日,和一甲子的60日,最小公倍數29220日,合80年。每隔80年,干支紀日的儒略曆對應日期會反覆循環一次。 |

| 紀 | 格 | 格里曆中每四年閏年的影響:400年 146097日,和一甲子的60日,最小公倍數2921940日,合8000年。每隔8000年,干支紀日的格里曆對應日期會反覆循環一次。 |

| 紀 | 日 | 中華民國元年和中華民國建國紀念日都是甲子日。 |

文章內容目錄

天干地支紀年:中國傳統的時序計算方法

引言

天干地支紀年是一種中國傳統時序計算方法,在中國歷史和文化中具有悠久的歷史。它運用十天干和十二地支配合使用,形成六十個組合,稱為「干支」。每六十年一個循環,用於紀年、紀月、紀日、紀時等用途。

十天干

天干共有十個,分別是:

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

十二地支

地支共有十二個,分別是:

子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

天干地支配合紀年

天干與地支相配,形成六十個干支,用於紀年。紀年時,從甲子開始,依次順序使用,直至癸亥,然後再次從甲子開始。如此循環往復,六十年為一個週期。下表列出天干地支紀年的一部分:

| 年份 | 干支 |

|---|---|

| 2023 | 癸卯 |

| 2024 | 甲辰 |

| 2025 | 乙巳 |

| 2026 | 丙午 |

| 2027 | 丁未 |

紀月、紀日、紀時

除了紀年外,天干地支還可以用於紀月、紀日、紀時。紀月時,從正月開始,依次順序使用十二地支,如正月甲子、二月乙丑、三月丙寅等。紀日時,從子時開始,依次順序使用十二地支和十天干,如子時甲子、醜時乙丑、寅時丙寅等。紀日時,從初一開始,依次順序使用十二地支和十天干,如初一甲子、初二乙丑、初三丙寅等。

應用

天干地支紀年在中國歷史和文化中具有廣泛的應用,包括:

- 紀傳體史書的編寫

- 傳統農曆的制定

- 傳統節日的推算

- 八字命理學的推演

- 中醫藥學的理論基礎

結論

天干地支紀年是一種富有文化內涵的傳統時序計算方法,在中國歷史和文化中發揮着重要的作用。它不僅是一個時間度量的工具,更是一種文化符號,承載着豐富的歷史文化信息。

延伸閲讀…

干支- 維基百科,自由的百科全書 – Wikipedia

干支紀年