天干、地支、干支、六十甲子、干支紀年、干支紀日、六十年週期、儒略曆、格里曆、八字、節氣

節氣

八字命理中將24節氣作為月的分界,每超過節氣時辰即換月干支,可能出現月中換干支的情形。

格里曆

格里曆的400年為2921940日,且與60日的甲子相同,最小公倍數為8000年,因此干支紀日約8000年後才會與格里曆日期完整循環一次。

儒略曆

儒略曆4年1461日,與60日的甲子相同,最小公倍數為29220日,即80年後干支紀日會與儒略曆日期循環一次。

干支紀日

春秋時期起就有干支紀日的記載,且60週期的干支紀日近似2個月為一週期,約80年左右會與儒略曆日期循環一次,約8000年左右才會與格里曆日期循環一次。

干支紀年

大約西元前1919年開始的干支紀年由辛亥年起算,而大約西元5年開始由丙寅年起算。

八字

八字命理的干支曆與傳統曆法不同,一年從立春開始,每年天干由該年的地支決定。

干支曆

傳統曆法以月亮盈虧為一月,而八字命理則以24節氣中的12個節氣為一月,並以地支命名,因此可能產生月中與日中換干支的情況。

史書

史書中多以序數紀月,而干支紀月並非普遍,只用於八字命理的月建。

己未年

西元前2年為己未年。

丙戌年

尾數5的西元年對應天干的丙,155除以12餘11對應地支的戌,因此該年為丙戌年。

辛酉年

西元1861年為辛酉年。

乙亥年

西元1995年為乙亥年。

干支

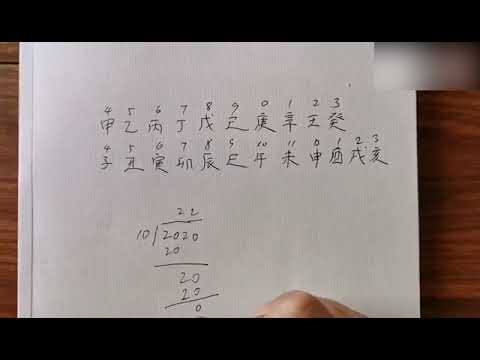

將十天干與十二地支依序相配即為干支,一共60組,用來表示年、月、日次序,周而復始。

地支

十二地支:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

天干

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

格里曆

以西元元年開始計算,四年一次閏年,365.2425天為一年。

儒略曆

西元4579年前開始計算,四年一次閏年,365.25天為一年。

太歲紀年

類似的太歲紀年,用太歲所在位置紀年,因太歲11.862年繞天一週,約86年會超出一辰,即「超辰」。

六十甲子

包括六十對干支的組合,用來表示年、月、日次序,週期60年。

干支紀年

始於西漢,正式通行於東漢後期,以干支表示年序,60年為一週期,循環往復。

軒轅黃帝

相傳軒轅黃帝創立干支紀年法,將十天干和十二地支相配。

漢章帝

漢章帝元和二年下令推行干支紀年。

癸亥年

西元3年為癸亥年。

太平天國

太平天國時期將「醜」改為「好」、「卯」改為「榮」、「亥」改為「開」。

原則

原則要求天干與地支相配使用,由甲子開始,至癸亥結束,再從甲子開始,循環使用。

文章內容目錄

天干地支:中華傳統文化的基石

引言

天千地支,源於遠古時代,是中華傳統文化的重要組成部分。它涉及數學、天文學、命理學等多學科領域,在曆法、節氣、占卜等方面有著廣泛應用。

天干

天干共有十個:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。它們既可用於紀日、紀月,也可配伍用於紀年。天干的性質包含了陰陽、五行等元素,如下表:

| 天干 | 陰陽 | 五行 |

|---|---|---|

| 甲 | 陽 | 木 |

| 乙 | 陰 | 木 |

| 丙 | 陽 | 火 |

| 丁 | 陰 | 火 |

| 戊 | 陽 | 土 |

| 己 | 陰 | 土 |

| 庚 | 陽 | 金 |

| 辛 | 陰 | 金 |

| 壬 | 陽 | 水 |

| 癸 | 陰 | 水 |

地支

地支共有十二個:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。它們主要用於紀時、紀年,亦可與天干配伍紀日、紀月。地支包含著動物名稱、方角方位等要素,如下表:

| 地支 | 生肖 | 方位 |

|---|---|---|

| 子 | 鼠 | 北 |

| 醜 | 牛 | 北北東 |

| 寅 | 虎 | 東北 |

| 卯 | 兔 | 東 |

| 辰 | 龍 | 東南 |

| 巳 | 蛇 | 南 |

| 午 | 馬 | 南南西 |

| 未 | 羊 | 西南 |

| 申 | 猴 | 西 |

| 酉 | 雞 | 西北 |

| 戌 | 狗 | 北北西 |

| 亥 | 豬 | 北 |

天干地支的配伍

天干地支根據特定的規則配伍使用,形成紀年、紀月、紀日等不同的單位。在紀年中,一個甲子為一個循環,包含60組天干地支的配伍。常見的紀年法為農曆干支紀年,以天干和地支依次相配,如甲子、乙丑、丙寅等。

此外,天干地支還可用於節氣的判定。每一節氣都有一個對應的天干地支配伍,如立春對應壬寅,小暑對應丙申。通過節氣的推演,可以準確預測氣候變化和農耕時機。

天干地支在占卜中的應用

延伸閲讀…

天干地支背後到底有什麼意義? | 李維真 – 獨立評論

天干地支_百度百科

天干地支在中國傳統的命理學中佔有重要地位。古人在觀察天體運行的規律後,將天干地支與五行、八卦相結合,形成了完整的命理學體系。通過推測當事人生辰的天干地支配伍,可以預測其命運、吉凶。

結論

天干地支是中華傳統文化中璀璨的瑰寶,它藴含著豐富的數學、天文學、哲學等思想。它不僅影響了中國古代的曆法、節氣等領域,更為命理學提供了理論基礎,對中華民族的生活、思維方式產生了深遠的影響。